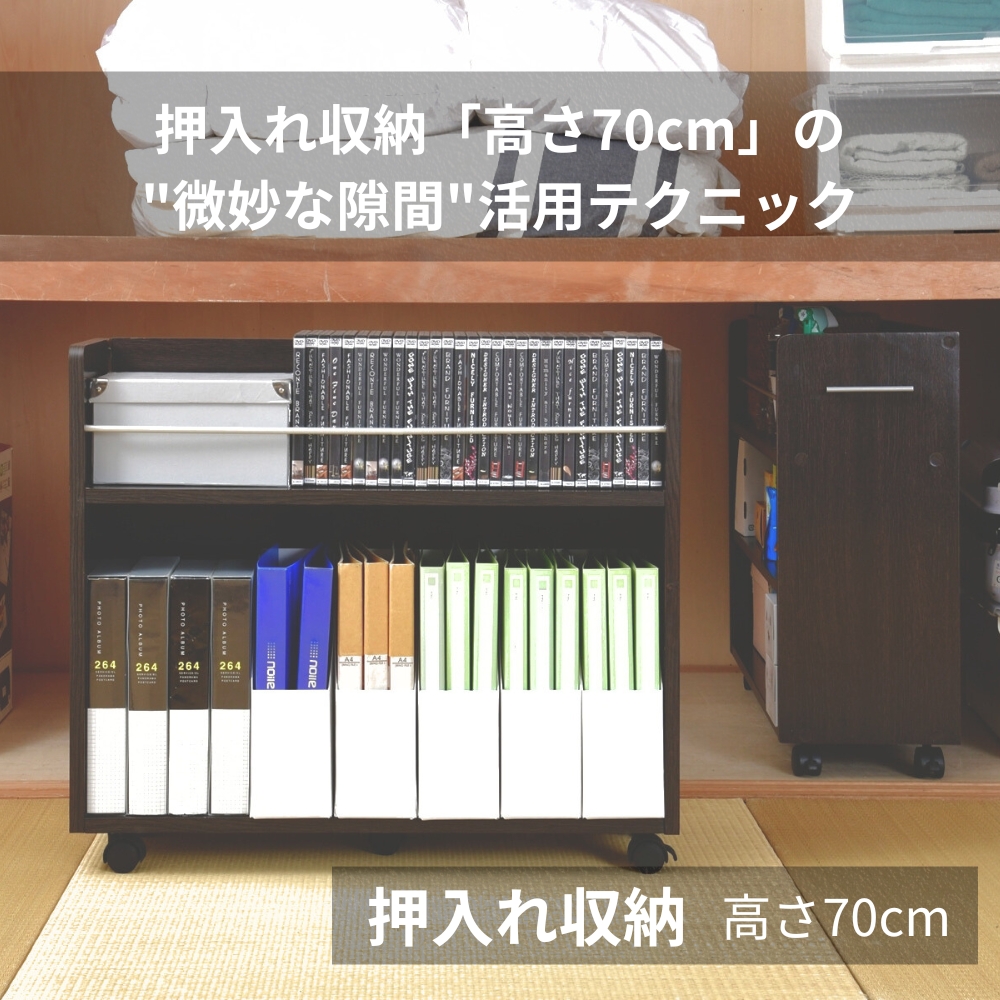

押入れ収納「高さ70cm」の”微妙な隙間”活用テクニック

「押入れの下段、測ってみたら高さが大体70cmくらい。でも、このスペース、なんだかすごく使いにくくないですか?」 「大きなボックスを置くと上がスカスカだし、小さいボックスを重ねると下の物が取り出しにくい…結局、適当に物を突っ込んじゃってる…」

そうなんです!押入れの下段によく見られる「高さ約70cm」のスペース。広いはずなのに、なぜか持て余してしまう、まさに“微妙な隙間”。共感してくださる方、きっと多いのではないでしょうか?

この「高さ70cm」という寸法、実は収納用品を選ぶ上で、意外と悩ましい高さだったりします。そのまま物を置けば上が無駄になるし、市販の収納ケースを組み合わせても、帯に短したすきに長し…となりがち。結果、貴重なスペースがデッドスペース化してしまうことも少なくありません。

でも、もう大丈夫!

この記事では、そんな悩ましい押入れ下段「高さ70cm」の”微妙な隙間”を、驚くほど使いやすい収納スペースに変身させるための、とっておきの活用テクニックと、おすすめの収納家具・グッズを徹底的にご紹介します!

「このスペース、こんなに有効活用できるんだ!」と、目からウロコが落ちるはず。さあ、あなたも”微妙な隙間”を攻略して、押入れ収納をレベルアップさせましょう!

なぜ?押入れ下段「高さ70cm」は”微妙”で使いにくいのか

まずは、なぜこの「高さ70cm」が使いにくいと感じるのか、その理由を深掘りしてみましょう。原因がわかれば、対策も立てやすくなります。

- 「帯に短し襷(たすき)に長し」な高さ: 市販の収納ケースは、高さ20cm前後、30cm前後、40cm前後などが一般的です。

- 高さ30cmのケースを2段重ねると60cm。上に10cmの隙間が…。

- 高さ23cmのケースを3段重ねると69cm。ほぼピッタリですが、メーカーやデザインによっては微妙に入らないことも。

- 高さ40cmのケースを1つ置くと、上に30cmも空間が余ってしまいます。 このように、「ちょうどいい!」組み合わせを見つけるのが難しいのが、この高さの悩ましいところなのです。

- 「重ねる」ことのデメリット: 高さを合わせるために収納ケースを重ねると、どうしても下の段の物が取り出しにくくなります。「上の段を一旦どかさないと、下の物が取れない」というのは、日々の小さなストレスですよね。

- 「奥行き」とのダブルパンチ: 押入れ特有の深い奥行き(約74cm~85cm)も、使いにくさに拍車をかけます。高さが中途半端な上に、奥の物が絶望的に取り出しにくくなるのです。

- 「床置き」のリスクと無駄: 「もう面倒だから、床に直接置いちゃえ!」となりがちですが、これはNG。湿気が直接物に伝わりやすく、カビの原因になります。また、結局上の空間は無駄なまま活用されません。掃除もしにくいですよね。

このように、「高さ70cm」は、様々な要因が絡み合って「使いにくい”微妙な隙間”」を生み出してしまっているのです。

「高さ70cm」を使い倒す!5つのぴったり収納テクニック&アイデア

さあ、ここからが本番です!使いにくい「高さ70cm」スペースを、最大限に有効活用するための具体的なテクニックとアイデアを見ていきましょう。

テクニック①:最強の基本技!「棚」で上下に分割

最もシンプルかつ効果的なのが、押入れ用の整理棚(コの字ラックなど)を使って、70cmの空間を物理的に上下に分割することです。

- メリット:

- 高さを無駄なく使える。上下で収納する物を分けられる。

- 下の段に置いた物も、棚があることで取り出しやすくなる。

- 耐荷重のある棚を選べば、比較的重い物も置ける。

- 使い方:

- 例えば、高さ35cm程度の棚を設置すれば、上下ほぼ均等なスペースが生まれます。

- 棚板の下には重い物(飲料ストック、書類ボックスなど)、棚板の上には軽い物(タオル、シーズンオフの小物、バッグなど)を置くと安定します。

- 伸縮タイプや幅が選べるタイプなら、スペースに合わせて調整可能です。

テクニック②:奥まで無駄なく!「引き出し」で徹底活用

衣類や小物の収納には、やはり引き出し式収納ケースが便利。高さ70cmに合わせるコツは「組み合わせ」です。

- メリット:

- 奥の物まで簡単にアクセスできる。

- 中身が見やすく、整理整頓しやすい。

- ホコリが入りにくい。

- 使い方:

- 押入れの奥行きに合ったサイズ(奥行き74cm程度)を選びましょう。

- 高さを計算して組み合わせます。例:高さ23cm×3段=69cm、高さ30cm×2段+高さ10cm程度の浅型=70cm(※あくまで目安)。

- キャスター(別売りオプションの場合あり)を付けると、掃除の際などの移動が格段に楽になります。

- 引き出しの前面には必ずラベリングを!

テクニック③:重い物・大きい物に!「キャスター付き」で可動性を

布団、季節家電、おもちゃ箱、飲料ケースなど、重かったり大きかったりする物の収納には、キャスター付きのワゴンやラック、平台車が最適解です。

- メリット:

- 重い物も軽い力で手前に引き出せる。奥のスペースも無駄にならない。

- 掃除が非常に楽になる。

- ワゴンやラックタイプなら、棚板に物を整理して収納できる。

- 使い方:

- 高さが70cm以下のものを選びます。棚板の高さが調整できるタイプなら、収納物に合わせてピッタリ設定できます。

- 平台車なら、購入した飲料ケースや灯油缶などを箱ごと乗せてそのまま収納、使う時だけ引き出す、という使い方が可能です。すのこタイプの平台車なら湿気対策にも。

テクニック④:縦空間を有効活用!「ファイルボックス」で立てる収納

意外な万能選手、ファイルボックス。高さ70cmの空間でも、その「立てる」能力を発揮します。

- メリット:

- バッグや掃除用品など、自立しにくい物をスッキリ立てて収納できる。

- 統一感が出やすく、見た目が整う。

- 奥にあっても背表紙をつかんで取り出しやすい。

- 使い方:

- 通常のA4サイズ(高さ約32cm)だけでなく、高さのあるタイプ(B4サイズ対応など)や幅広タイプを組み合わせると、縦空間をより有効に使えます。

- 引き出し収納の横などの隙間にもフィットしやすいです。

テクニック⑤:最強の布陣!合わせ技で「組み合わせ」最適化

最もおすすめなのは、収納したい物に合わせて、これらのテクニックを組み合わせることです。

- 例1: スペースの左半分は「引き出し収納ケース」を3段重ねて衣類を収納。右半分は「キャスター付きワゴン」を置いて季節家電やストック品を収納。

- 例2: 奥側に「キャスター付き平台車」で重い物を置き、手前側に「整理棚」を設置して使用頻度の高い小物を収納。

自分の持ち物とライフスタイルに合わせて、最適な組み合わせを見つけるのが、”神スペース”化への近道です!

高さ70cmにシンデレラフィット!厳選・おすすめ収納家具&グッズ

テクニックを実践するために、具体的にどんなアイテムを選べば良いのでしょうか?高さ70cmスペース攻略におすすめの収納家具・グッズをご紹介します。

アイテム①:押入れ用整理棚(コの字ラック)

- 特徴: コの字型で、置くだけで簡単に棚が作れる。耐荷重はしっかり確認を。幅が伸縮するタイプや、積み重ね可能なタイプも便利。

- 選び方のポイント: 高さが30~40cm程度のものを探し、必要なら2段重ねたり、他のアイテムと組み合わせたりして70cmに近づけます。押入れの幅に合わせて複数並べるのも◎。

アイテム②:奥行き74cmタイプ 引き出し式収納ケース

- 特徴: 押入れの奥行きに無駄なくフィット。様々なメーカーから、多様な幅・高さのものが販売されています。

- 選び方のポイント: 「高さ〇cm×〇段=合計約70cm」になる組み合わせを探しましょう。フィッツケースなどが有名ですが、各社製品のサイズを比較検討してみてください。キャスターの有無や取り付け可否もチェック。

アイテム③:高さ調整可能なキャスター付きワゴン/ラック

- 特徴: キッチンワゴンやスチールラックなどでも代用可能。棚板の高さを細かく調整できるタイプがベスト。

- 選び方のポイント: ワゴン全体の高さが70cm以下であることを確認。棚板1枚あたりの耐荷重もチェックしましょう。デザインも豊富なので、好みのものを選べます。

アイテム④:高さのあるファイルボックス

- 特徴: 通常のA4ファイルボックス(高さ約32cm)より背の高いタイプを探してみましょう。B4サイズ対応や、特定の用途(バッグ用など)のボックスもあります。

- 選び方のポイント: 高さが35cm以上あると、縦空間をより有効に使えます。素材(プラスチック、紙)や色を統一するとスッキリ。

アイテム⑤:キャスター付き平台車(すのこタイプも)

- 特徴: 重い物を乗せて楽に移動させるためのシンプルな台車。連結できるタイプもあります。

- 選び方のポイント: 乗せたい物のサイズと重さに合うものを選びましょう。湿気対策を兼ねるなら、すのこタイプの平台車がおすすめです。

使いやすいスペース作りのための「最後のひと手間」

素晴らしい収納システムを構築しても、最後の仕上げを忘れると使い勝手は半減します。

- ラベリングは必須中の必須!: 引き出し、ボックスには必ず中身がわかるラベルを貼りましょう。手書きでもテプラでもOK。

- 詰め込みすぎない「ゆとり収納」: ぎゅうぎゅうに詰め込むと、結局取り出しにくくなります。7~8割程度の収納量を心がけ、空気の通り道も確保しましょう。

- 手前の「動線」を確保: 引き出しやワゴンを引き出すためのスペースを手前に確保しておくことが重要です。

- 湿気対策、ダメ押し!: 除湿剤を置く、すのこを敷くなど、基本的な湿気対策は必ず行いましょう。

まとめ:さよなら”微妙な隙間”、こんにちは”快適スペース”!

押入れ下段の「高さ70cm」という、一見使いにくそうな”微妙な隙間”。でも、工夫次第でこんなにも使いやすく、頼りになる収納スペースに変身させることができるんです!

「棚で区切る」「引き出しを活用する」「キャスターで動かす」「立てて収納する」、そしてそれらを「組み合わせる」。これらのテクニックと、高さにフィットする収納アイテムを上手に使えば、もう「使いにくい」なんて言わせません。

ぜひ、メジャーを持ってご自宅の押入れ下段を測り、この記事を参考にしながら、「我が家だけの最適解」を見つけてみてください。

“微妙な隙間”を攻略して、快適で使いやすい押入れ収納を実現しましょう!